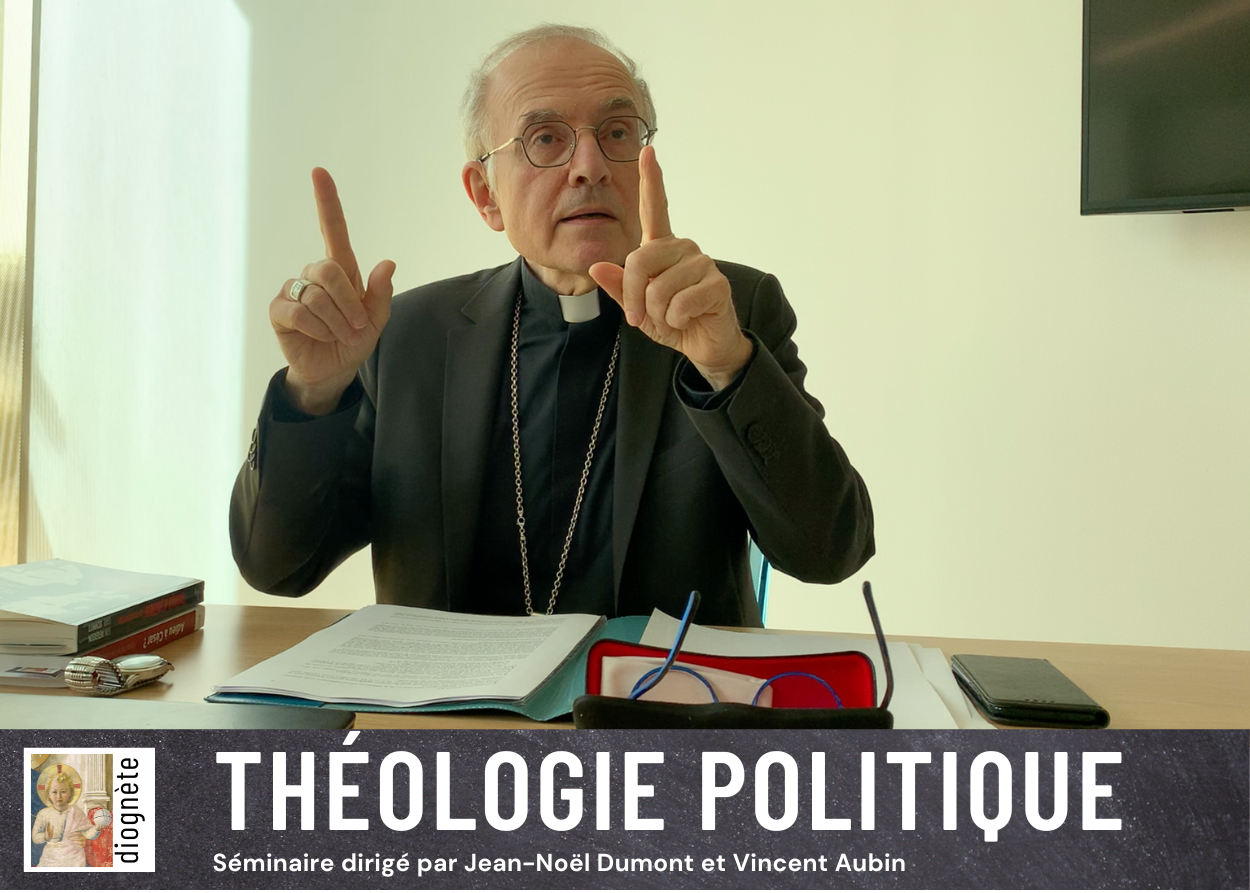

CONFÉRENCE

Une conférence « savante », et extrêmement précise, qui constitue un véritable aboutissement dans la réflexion menée depuis deux ans à Diognète… A écouter en utilisant l’exemplier ci dessous résumant les points principaux et le déroulé, et permettant la lecture des principaux textes cités.

Un atelier de grande qualité suit cette conférence (à voir ci dessous, après l’exemplier ci dessous :

La toute-puissance de Dieu, un problème politique ?

† Jean-Pierre BATUT, Lyon, 5 avril 2025

Introduction

Une « approche théologique du politique[1] »

Une question, celle de la « politique du meilleur possible »[2] à partir de ce que Dieu nous a révélé de lui-même, c’est-à-dire de la foi trinitaire.

En premier lieu, un parcours dans l’AT (différent d’une Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte ![3]) à partir de la guerre de conquête, puis de l’analyse succincte d’un titre divin guerrier : sebā’ôt traduit Pantocrator.

À partir du Pantocrator, un parcours de théologie trinitaire chez les Anténicéens.

À partir de l’essai de Peterson, quelques considérations sur les conséquences de la foi trinitaire dans le domaine politique.

1/ Éléments de théologie politique dans l’AT : la guerre de conquête

Dieu n’a pas trouvé, pour l’offrir à son peuple, une terre où il n’y ait personne qui habite déjà. Israël s’en empare donc exactement comme se font les conquêtes sur la planète depuis le début des temps, par la guerre… [Et donc] le comportement d’Israël conduit par Josué se rapproche beaucoup de ce qu’a pu être celui des autres peuplades sur toute la face de la terre, et de ce qui recommence jusqu’à nos jours[4].

1. Le chef politique n’est que le serviteur de la cause de Dieu.

2. Les revers militaires favorisent un processus d’universalisation. Cf. les récits de création construits sur le schème de victoire de Dieu sur les forces du chaos[5].

3. La fin dernière des combats de Dieu est le royaume messianique de paix et de justice.

4. Le combat est livré contre les forces des ténèbres. Cf. le genre apocalyptique.

De ce développement témoigne l’histoire d’un mot paradigmatique : sebā’ôt, devenu Pantocrator.

2/ Histoire biblique (à gros traits) d’un titre : Sebā’ôt-Pantocrator

A. sebā’ôt dans l’AT : 285 occurrences (le titre divin le plus fréquent de l’AT).

« Tu marches contre moi avec épée, lance et cimeterre, mais moi, je marche contre toi au nom de YHWH sebā’ôt, le Dieu des lignes [de bataille] (ma’arkôt) d’Israël que tu as défiées »[6].

Absence du Pentateuque, de Josué, Juges, Ézéchiel. ; fréquence chez les prophètes, « surtout ceux qui gravitent autour de Jérusalem, avant comme après l’exil[7] » : 246 occurrences sur 282. Tout cela alors que, compte tenu de la signification première, le mot devrait figurer dans le récit « par excellence des « guerres de YHWH » », celui de la conquête de Canaan[8], ce qui n’est pas le cas[9].

Raison : un élargissement cosmique en direction des armées célestes ou des « forces mythiques naturelles de Canaan dépouillées de leur puissance[10] ». En somme, l’évolution de sebā’ôt est parallèle à l’évolution de l’idée de Dieu elle-même, qui passe du Dieu national au Dieu de l’univers : « Souverain de toutes les puissances de l’univers », « Celui qui tient ensemble toutes les puissances du ciel et de la terre », « le Tout-Puissant », « Celui qui dispose de la puissance seigneuriale et royale »[11].

B. De sebā’ôt à pantocrator dans la Septante[12] :

Sebā’ôt traduit pantocrator environ 130 fois (70 fois translittéré Σαβαώθ, ou transcrit littéralement κύριος (θεὸς) τῶν δυνάμεων).

Quels choix sémantiques ? J.N.D. Kelly[13] : le sens sous-jacent n’est pas « tout-puissant », qui correspondrait au grec παντοδύναμος, mais « souverain de l’univers »[14].

C. Pantocrator dans le NT :

Seulement 10 occurrences, mais 9 dans l’Apocalypse (la dixième : 2 Co 6, 18).

1. Dimension relationnelle de souveraineté (absente de παντοδύναμος).

2. Souveraineté moins comme déjà donnée que comme acquise au terme de l’histoire.

Ap 11, 17 (repris en 19, 6) :

« Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu Pantocrator, qui es et qui étais,

car tu as saisi ta grande puissance et tu as établi ton règne. »

(« Εὐχαριστοῦμεν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν

ὄτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας. »)

Sachant que le Pantocrator est le Père[15], sa « pantocratoria »[16] est-elle transmise par lui à son Fils ? De nombreux passages le suggèrent, en particulier 1 Corinthiens 15, 20-28 : la royauté du Christ, reçue de « Celui qui lui a soumis toutes choses » (v. 27b) est destinée à lui être à nouveau remise à la fin des temps.

3/ Évocation patristique chez les Anténicéens :

■ Quatre exemples antérieurs à Origène :

- Justin martyr, Dialogue avec Tryphon.

« … Le Christ, selon la puissance du Père Pantocrator qui lui fut donnée, arriva, appelant les bons à l’amitié, à la bénédiction, à la conversion et à la vie commune[17]. »

- Hippolyte, Contre Noët (commentaire de Rm 9, 5).

« Ce que dit l’Apôtre : « Ils ont les patriarches dont le Christ est issu selon la chair, le Dieu qui est au-dessus de tout, béni pour les siècles » (Rm 9, 5) montre bien et lumineusement le Mystère de la vérité(τὸ τῆς ἀληθείας μυστήριον).

A/ [Le Christ] est « le Dieu qui est au-dessus de tout (ἐπὶ πάντων θεός) » (Rm 9, 5), car il dit ouvertement : « Tout m’a été livré par le Père » (Lc 10, 22). « Le Dieu qui est au-dessus de tout, béni » est né, et devenu homme il est « Dieu pour les siècles » (ἄνθρωπος γενόμενος θεός ἐστιν εἰς τοὺς αιῶνας) » (Rm 9, 5).

B/ Jean dit en effet lui aussi : « Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu, le Pantocrator (ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ θεὸς, ὁ παντοκράτωρ) » (Ap 1, 8). Il a eu raison d’appeler le ChristPantocrator, car il a dit ce dont le Christ lui-même témoignera, car le Christ a porté lui-même ce témoignage : « Tout m’a été livré par le Père » (Lc 10, 22), et le Christ a été établi (κατεστάθη) Pantocrator (Ap 1, 8) par le Père[18]. »

- Encore Hippolyte : commentaire en perspective eschatologique de 1 Co 15, 23-28.

« Et voici que Paul à son tour montre que tout lui a été livré (πάντα αὐτῷ παραδέδοται), lorsqu’il dit : « Comme prémices (ἀπαρχή) le Christ, ensuite ceux qui appartiendront au Christ lors de sa parousie, ensuite la fin, lorsqu’il livrera (παραδιδῷ) le Royaume à Dieu le Père (…) Et lorsqu’il lui aura tout soumis (ὑποταγῇ), alors il se soumettra (ὑποταγήσεται) aussi lui-même à Celui qui lui aura tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous » (1 Co 15, 23-28). Si donc « tout lui a été soumis à l’exception de Celui qui lui a tout soumis » (1 Co 15, 27), il a puissance sur tout (πάντων κρατεῖ) mais le Père a puissance sur lui, en sorte qu’en tout apparaisse un seul Dieu, à qui tout est soumis y compris le Christ, auquel le Père a tout soumis sauf lui-même[19]. »

- Tertullien (Aduersus Praxean) :

Praxéas : chef de file des « monarchiens » qui défendent le monarchianisme « modaliste[20].

1. « Ils [= les partisans de Praxéas] ont eu moins de difficulté à penser que le Père avait agi au nom du Fils, que le Fils au nom du Père, alors que le Seigneur lui-même avait dit : « Je suis venu au nom de mon Père » (Jn 5, 43), et, en s’adressant à son Père : « J’ai manifesté ton nom aux hommes » (Jn 17, 6), conformément à l’Écriture : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Ps 118, 26) – c’est-à-dire le Fils au nom du Père.

2. « Mais le nom du Père n’est autre que : Dieu omnipotens, Très-Haut, Seigneur des Puissances, Roi d’Israël, Celui qui est ». Puisque les Écritures nous l’enseignent, nous disons que ces attributs conviennent aussi au Fils, qu’il est venu avec eux, qu’avec eux il a agi, et qu’ainsi il les a montrés aux hommes comme résidant en lui-même.

3. « Tout ce qui est au Père est à moi » dit-il (Jn 16, 15). Pourquoi pas les noms ? Or donc, si tu lis « Dieu omnipotens, Très-Haut, Dieu des Puissances, Roi d’Israël et Celui qui est« , vois si ces titres ne désignent pas aussi le Fils, qui est de plein droit (suo iure) :

– « Dieu omnipotens« , en tant qu’il est la Parole (sermo) du Dieu omnipotenset qu’il a reçu pouvoir sur toutes choses ;

– « Très-Haut », en tant qu’exalté par la droite de Dieu comme le prêche Pierre dans lesActes ;

– « Seigneur des Puissances » parce que tout lui a été soumis par le Père ;

– « Roi d’Israël » parce que c’est à lui seul qu’est revenue cette nation en héritage ;

– de même, « Celui qui est », car nombreux sont ceux qui sont appelés fils et ne le sont pas.

4. Mais s’ils veulent soutenir que le nom de Christ est aussi celui du Père, je leur répondrai en son lieu. En attendant, j’ai ici toute prête la réponse contre ce qu’ils affirment aussi de l’Apocalypse de Jean : »Je suis le Seigneur, qui est et qui était et qui vient, l’Omnipotens » (Ap 1, 8), et de tout autre passage où ils ne pensent pas que l’appellation d’Omnipotensconvienne aussi au Fils : comme si Celui qui devra venir n’était pas l’Omnipotens, dès lors que le Fils de l’Omnipotensest aussi omnipotens que le Fils de Dieu est Dieu[21]. »

Tertullien ne renie pas la monarchie mais combat Praxéas qui en fait une hérésie (de unico haeresin faciat). Correctement entendue, elle est compatible avec une délégation de pouvoir.

« …Je sais que la monarchie ne signifie rien d’autre qu’un seul et unique pouvoir. Cependant la monarchie, tout en étant le fait d’un seul, n’exige pas que celui qui la détient n’ait pas de Fils ou se fasse lui-même son propre Fils, ou qu’il n’administre pas sa monarchie par l’intermédiaire de ceux qu’il veut[22]. »

Le thème de la délégation de pouvoir vient ici à l’appui de la distinction entre le Fils et le Père, qu’Arius transformera plus tard en séparation. Mais déjà « le monarchianisme rigidifie la divinité dans un rapport statique au monde, qui interdit en fait toute relation entre elle et lui[23]. »

On avouera ne pas comprendre l’assertion de Peterson :

Notre exposé a montré que les premières tentatives de mettre en relation la doctrine traditionnelle de la monarchie divine avec le dogme de la Trinité échouèrent. Cela vaut pour la tentative de Praxéas comme pour celle de Tertullien[24].

■ Origène, le grand théologien du pantocrator :

Peterson fait commencer à Origène l’esquisse d’une théologie politique amplifiée ensuite jusqu’à « ne voir dans la foi chrétienne que le monothéisme »[25]. Le Peri Archôn, traité antérieur au Contre Celse, est en tout cas bien différent : il déploie une réflexion sur l’exercice de la pantocratoria divine qui donne les fondements trinitaires d’une pensée chrétienne du politique.

Rappel : chez l’Anténicéen Origène, l’existence éternelle n’est pas séparable de son statut de « premier-né de toute créature » (Col 1) : le Fils est donc Médiateur en tant que Fils, antérieurement si l’on peut dire à l’incarnation (perspective économique).

Le grand passage est Peri Archôn I, 2, 10. Origène, à partir de Sg 7, 25 qui qualifie la Sagesse d’« émanation toute pure de la gloire du Pantocrator », expose comment le Fils-Sagesse est Médiateur de toute création :

A/ « Voyons maintenant ce que veut dire : « Elle (= la Sagesse) est une émanation (aporrhoea id est manatio) toute pure de la gloire duPantocrator » (Sg 7, 25). Considérons d’abord ce qu’est la gloire du Pantocrator et nous verrons ensuite ce qu’est son « émanation ».

B/ Il ne peut y avoir de père sans fils, de maître sans possession ou sans serviteur : de même Dieu ne peut être appelé Pantocrators’il n’y a pas des sujets sur lesquels il puisse exercer sa domination (potentatum) ; c’est pourquoi, pour montrer Dieu Pantocrator, il faut que tout subsiste (subsistere). Car si quelqu’un veut que se soient passés des siècles ou des espaces de temps – quel que soit le nom qu’on leur donne –, sans qu’ait été fait ce qui a été fait, cela montrera sans aucun doute que dans ces siècles ou ces espaces de temps Dieu n’était pas Pantocratoret qu’il est devenu Pantocratorpar la suite, à partir du moment où il a eu des sujets sur qui exercer sa domination (potentatum). Et il semblera ainsi que Dieu ait progressé, qu’il soit passé du moins au plus, si toutefois on juge préférable pour lui d’être Pantocratorque de ne pas l’être.

Ne paraît-il pas absurde de supposer que Dieu n’avait pas ce qu’il lui convenait d’avoir et qu’ensuite il ait progressé jusqu’à l’avoir ? S’il n’y eut jamais de temps où il n’était pas Pantocrator, il faut nécessairement qu’ait subsisté tout ce qui le fait dire Pantocrator et qu’il ait eu toujours des sujets sur lesquels exercer sa domination (potentatum), des sujets qu’il ait gouvernés comme un roi ou un prince.

C/ Nous parlerons de cela plus abondamment en son lieu, lorsqu’il nous faudra discuter de ses créatures[26]. Mais maintenant, puisqu’il s’agit ici de la Sagesse, je crois nécessaire de faire remarquer, même brièvement, de quelle façon la Sagesse est une « émanation » toute pure de la gloire du Pantocrator, de peur que l’appellation Pantocrator ne paraisse antérieure en Dieu à la naissance de la Sagesse, qui lui fait donner le nom de Père, puisque la Sagesse, qui est le Fils de Dieu, est dite « émanation » toute pure de la gloire du Pantocrator. Celui qui voudrait le supposer, qu’il écoute l’Écriture dire clairement ceci : « Tu as tout fait dans ta Sagesse » (Ps104, 24), et ce qu’enseigne l’Évangile : « Tout a été fait par lui et sans lui rien n’a été fait » (Jn1, 3). Qu’il comprenne à partir de là que l’appellation de Pantocratorne peut être en Dieu antérieure à celle de Père : c’est en effet par le Fils que le Père est Pantocrator. »

Le Fils à qui a été transmise toute souveraineté : « tout pouvoir (ἐξουσία) m’a été donné au ciel et sur la terre » (Mt 28, 18) est garant de la consistance du créé, en tant que « Premier-né de toute créature ». Et nous faisons nous-mêmes partie de ce domaine souverain :

A/ « Oui, Dieu Père a toujours existé, il a toujours eu son Fils unique, qui est également appelé Sagesse, conformément à ce que nous avons exposé plus haut ; or cette Sagesse est celle même avec qui Dieu se réjouissait toujours une fois le monde achevé (cf. Pr 8, 30-31) […]. Ainsi donc, c’est dans cette Sagesse, qui était toujours avec le Père, que la création se trouvait de tout temps dessinée et formée (descripta ac formata), et il n’y eut jamais un instant où la préfiguration des êtres qui devaient exister n’a pas été dans la Sagesse[27]. »

B/ Et pour que l’on sache que la pantocratoria(omnipotentiam) est une seule et même pour le Père et pour le Fils, tout comme le Seigneur est avec le Père un seul et même Dieu, écoute Jean s’exprimer comme suit dans l’Apocalypse : « Voici ce que dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui viendra, le Pantocrator » (Ap1, 8). « Celui qui viendra », qui est-il d’autre que le Christ ? Et de même que personne ne doit être choqué, puisque le Père est Dieu, de ce que le Sauveur aussi soit Dieu ; de même, puisque le Père est dit Pantocrator, personne ne doit être choqué de ce que le Fils de Dieu soit dit Pantocrator. Et de cette manière se vérifiera ce que lui-même dit au Père : « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux » (Jn 17, 10)[28]. Si vraiment tout ce qui est au Père est au Christ, et si parmi tout ce qu’est le Père se trouve aussi le [fait d’être] Pantocrator, sans aucun doute le Fils unique doit être lui aussi Pantocrator pour que tout ce qu’a le Père, le Fils l’ait pareillement[29].

C/ « Et je suis glorifié en eux », dit-il. En effet, « au nom de Jésus tout genou fléchira, les êtres célestes, terrestres et infernaux, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père » (Ph 2, 10-11). Donc, la Sagesse de Dieu pure et limpide est elle-même « émanation » de la gloire de Dieu en tant que [Dieu] est Pantocrator / en tant qu’elle est Pantocrator, elle est glorifiée comme « émanation » de sa pantocratoria (omnipotentia) ou de sa gloire / de la pantocratoria (omnipotentia) ou de la gloire[30]. »

4/ La thèse d’Erik Peterson et ses implications politiques :

- La thèse de Peterson, entre Trinité et monothéisme, et sa relecture par J. Ratzinger :

Selon Yves Labbé, chez Peterson « une thèse unique s’affirme progressivement, mais fortement : la détermination trinitaire de Dieu et la détermination eschatologique du salut concourent à rejeter du christianisme toute justification religieuse d’un pouvoir politique[31]. »

Qu’entend Peterson par « monothéisme » ?

C’est la tentative de donner de la foi trinitaire une interprétation moniste.

J. Ratzinger a distingué deux « échappatoires » ou « voies sans issue » : le subordinatianisme hétérodoxe et le modalisme, qui, « tout en paraissant très logiques, (…) avec leur simplification fallacieuse, ruinent l’ensemble »[32].

Subordinatianisme hétérodoxe et modalisme se retrouvent dans l’idée d’un Dieu séparé. « Dieu devient pour ainsi dire un monarque constitutionnel ; la foi n’a plus affaire à lui, mais seulement à ses ministres[33]. » Mais « si l’on croit réellement à la souveraineté de Dieu, (…) alors il faut tenir fermement que Dieu est homme, que l’être de Dieu et celui de l’homme se compénètrent[34]. »

La dérive monarchienne, avatar du modalisme, sacrifie à l’unité la distinction des Personnes : « l’homme reste finalement enfermé en lui-même, sans pouvoir atteindre le Dieu véritable ».

Séparation et inaccessibilité divines sont par conséquent les fruits jumeaux de ces deux hérésies opposées. Au bout du compte, le monarchianisme fera du « devenir de l’histoire, le devenir du Dieu lui-même », de sorte que « l’historicisation de la doctrine trinitaire, telle qu’elle est impliquée dans le monarchianisme, devient l’historicisation de Dieu »[35].

Le parcours historique proposé par Peterson :

- Origène : l’écheveau du Contre Celse (réfutation du Discours véritable).

Peterson cite un passage du livre VIII situé juste après un beau passage dans lequel Origène imagine ce qui adviendrait si les Romains devenaient tous chrétiens. Alors ils se mettraient à prier le Logos « qui autrefois dit aux Hébreux poursuivis par les Égyptiens : « Le Seigneur combattra pour vous et vous n’aurez qu’à vous taire » (Ex 14, 14). Et l’ayant prié d’un accord total » (meta pasès symphonias), ils seraient victorieux de tous leurs ennemis[36].

Puis Origène répond à une autre objection de Celse, qui souhaite que tous les habitants de l’Empire « s’accordent pour observer une seule loi », tout autre que celle de la foi chrétienne. Origène répond en renvoyant à l’eschatologie et en soulignant que la souveraineté du Logos est créatrice de libertés :

Nous affirmons, nous, qu’un jour le Logos dominera toute la nature raisonnable et transformera chaque âme en sa propre perfection, au moment où chaque individu, n’usant que de sa simple liberté, choisira ce que veut le Logos et obtiendra l’état qu’il aura choisi (…). Car le Logos et sa puissance de guérir sont plus forts que tous les maux de l’âme. Il applique cette puissance à chacun selon la volonté de Dieu ; et la fin du traitement, c’est la destruction du mal[37].

- Eusèbe :

Une théologisation de l’unité politique de l’empire romain débouchant sur l’équivalence monarchie politique = monarchie divine (p. 137 ; p. 151).

Dans cet ordre d’idées, la personne même d’Auguste apparaît comme hautement importante pour le christianisme. Au fond, Auguste inaugure le monothéisme, c’est ce que suggèrent les développements d’Eusèbe, et Constantin ne fait qu’achever ce qu’avait entrepris Auguste[38].

La logique divine qui va d’Auguste à Constantin se récapitule comme suit :

Dans sa préface au livre VIII de la Démonstration évangélique (§ 3), Eusèbe explique que les signes de l’avènement du Christ annoncés dans les Écritures sont les suivants : la paix, la cessation du pluralisme politique sous forme d’États nationaux, le rejet de l’idolâtrie polythéiste et démoniaque et l’intuition religieuse du fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu créateur qui règne sur les hommes. Donc principiellement, avec la monarchie d’Auguste, c’est le monothéisme qui commence. Le monothéisme métaphysique est le pendant de l’Imperium Romanum qui dissout les nations. Or ce qui, dans le principe, débute sous Auguste est devenu réalité sous Constantin. Lorsque Constantin soumet Licinius, il rétablit la monarchie politique, et assure du même coup la monarchie divine (Eusèbe, Vie de Constantin, II, 19)[39].

Et Peterson de conclure :

Les trois notions – Imperium Romanum, paix et monothéisme sont donc indissolublement liées. Un quatrième facteur s’y rajoute : la monarchie de l’empereur romain. Ce monarque unique sur terre, et c’est ce que représente Constantin pour Eusèbe, correspond au monarque divin unique dans les cieux[40].

La voie ouverte par Eusèbe, qui « répète ces idées dans tous ses textes, et parfois en les formulant de façon identique »[41], sera suivie par les Latins Jérôme, Ambroise, et surtout Orose (p. 148) : au terme, « Auguste se trouve christianisé et le Christ romanisé, devenant un citoyen romain » (p. 153) : Bossuet n’a pas osé en arriver là !

- Un étonnement : Peterson ne met pas en relation l’exaltation théologique de l’autocratie impériale avec les sympathies pro-ariennes d’Eusèbe[42]. Or ce monothéisme qui renonce à la perspective trinitaire et eschatologique pour adopter « un point de vue à la fois historique et politique »[43], c’est précisément le monothéisme arien. Un monothéisme sans médiateur ni de la divinité ni de la divinisation, puisque, à partir d’une définition préalable de Dieu comme Sans-Origine qui l’enferme dans une transcendance inaccessible, le Logos en est réduit à n’être plus Médiateur, mais seulement intermédiaire entre Dieu et les créatures. Ainsi n’avons-nous plus affaire à Dieu, « mais à ses ministres » (J. Ratzinger). Avec Orose (380-417), on aboutit à l’idée que « l’unité de l’empire romain va de pair avec l’unicité de Dieu »[44]. Dès lors l’Église et l’empire se confondent, et l’unité du genre humain que la foi chrétienne présente comme eschatologique, se trouve réalisée dans l’histoire.

5/ Pourquoi cette affinité entre arianisme et autocratie ?

Nous allons dans un premier temps la constater, et dans un second temps tenter de l’interpréter.

Constat : deux figures de référence, Augustin et Clovis

- Henri Marrou : l’empire romain tardif est le « premier en date des états totalitaires de type moderne ».

Le souverain, auréolé d’un prestige religieux, est tout-puissant (…). Il gouverne, entouré d’une cour de type oriental, au moyen d’une bureaucratie, militarisée et hiérarchisée, d’une extraordinaire complexité. Économie planifiée, usines d’état, syndicalisme obligatoire, castes héréditaires, fiscalité écrasante, justice féroce, et bien entendu (on vit dans la menace permanente des conspirations) police secrète : que de fois, dans la biographie d’Augustin, apparaît la figure inquiétante des agentes in rebus, terme que nos humanistes traduisent innocemment par « chargés d’affaires » : il ne faut pas s’y tromper, il s’agit des agents d’une Gestapo, d’un MVD. Oui, c’est déjà le monde de la terreur : l’équipe au pouvoir incarne la toute-puissance du maître, mais elle est vite disgraciée ; c’est alors le grand procès de trahison, la répression impliquant de proche en proche des milliers d’innocents. En permanence (il suffit de quelque retard dans le paiement des impôts) pèse sur tous la menace de la ruine, – la prison, la torture, la mort dans les supplices[45].

« Toute la vie de saint Augustin se déroule sur cet arrière-fond, et c’est là, pour le lecteur d’aujourd’hui, la première valeur de son enseignement : il nous apprend, par son exemple, un art de vivre par temps de catastrophe[46]. »

- Même libérée de l’arianisme, « la Rome impériale est le paradigme fondateur de l’hostilité politique païenne à l’encontre de l’Église »[47]. Une autre figure postérieure de plus d’un siècle est celle du converti Clovis (466-511), que Grégoire de Tours compare à Constantin.

Les Goths avaient été convertis par Ulfila, descendant de captifs grecs assimilés, sacré évêque en 341 par l’évêque arien Eusèbe de Nicomédie et traducteur de la Bible en langue gothique.Ainsi, alors que l’arianisme disparaissait progressivement de l’empire romain, il s’y trouve réintroduit par les Goths. Or l’arianisme est « un totalitarisme chrétien, puisque le chef de guerre était aussi chef d’Église »[48]. Totalitarisme très adapté aux mœurs politiques des Francs saliens :

L’évacuation [par la théologie arienne] des notions [trinitaires] de père et de fils aboutit à l’existence d’une seule divinité qui, elle, est vraiment toute-puissante. Faute de lien filial (…), la césure est totale : il n’y a pas d’Église, pas de communauté humaine, pas de culte des saints, ces intermédiaires qui relient l’humanité à Dieu. Les ariens refusent donc le caractère humano-divin d’un peuple chrétien au profit d’une société coupée de Dieu qui la tire du néant par sa toute-puissance. Au Christ surhomme répond un roi tout-puissant. La liturgie arienne met d’ailleurs le roi à part : il communie toujours au sang du Christ dans un calice qui lui est spécialement réservé (Histoire des Francs III, 31)(…). Dans la Bible gothique comme dans la société, le Christ et le roi sont tous deux appelés frauja, en grec despotès, dont nous avons fait despote. Les catholiques disent, eux, Kyrios, Seigneur, dont la signification est : celui qui a autorité. Pour le roi, ils utilisaient un terme différent. En somme, le roi arien conservait toute la sacralité païenne. Il était plus facile et plus tentant pour un roi-prêtre germanique de glisser vers l’arianisme. Cela ne demandait pas le retournement complet qu’exigeait la conversion au catholicisme. Et surtout, il conservait tous ses pouvoirs, s’identifiait à l’Église, rassemblant ainsi en sa personne tous les pouvoirs, humains et divins, de coercition possibles. Au fond, l’arianisme était un totalitarisme chrétien[49].

Tentative d’interprétation : « La doctrine orthodoxe de la Trinité menaçait en fait la théologie politique de l’imperium romanum » (Peterson)

- J. Ratzinger : le monarchianisme comme « théologie politique ».

Dans l’ancienne Église, il sert à étayer théologiquement la monarchie impériale ; chez Hegel, il devient l’apothéose de l’État prussien ; chez Marx, un programme d’action pour un avenir heureux de l’humanité. À l’inverse, on pourrait montrer comment dans l’Église ancienne, la victoire de la foi trinitaire sur le monarchianisme a représenté une victoire sur l’emploi politique abusif de la théologie : la foi trinitaire chrétienne a fait éclater les schémas utilisables à des fins politiques ; elle a supprimé la théologie comme mythe politique ; elle a refusé de faire servir la prédication à la justification d’une situation politique[50].

Une illustration au XXe siècle : le discours radiodiffusé du 21 juillet 1944, aboutissement de la mégalomanie démoniaque d’un homme qui avait fini par s’identifier à un principe absolu.

J’interprète cet événement [de ma survie] comme une confirmation de la mission que m’a confiée la Providence, de poursuivre le but de ma vie ; je remercie la Providence et mon Créateur non pas de m’avoir préservé, mais de m’avoir donné la possibilité de continuer mon œuvre ; je discerne là le doigt de la Providence qui me permet de poursuivre mon œuvre.

- Suggestion conclusive d’une réflexion en direction de l’islam (filiation ébionite ? [51]).

– Idée du choix par Dieu d’intermédiaires entre Lui et le reste de l’humanité – à commencer par Jésus et le Prophète de l’islam lui-même.

– Mais cela concerne également des chefs musulmans : la tradition islamique donne à Omar Ibn el-Kattab, présenté comme le second calife, le titre d’al-faruq, « séparateur » [du bien et du mal], et donc « rédempteur », titre messianique en usage dans la chrétienté syriaque[52]. Ses successeurs porteront les titres conjoints de « serviteur de Dieu » et « commandeur des croyants », c’est-à-dire d’intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et jusqu’au titre de calife, porté initialement sous la forme de khalifat Allah, c’est-à-dire « calife de Dieu », « lieutenant de Dieu » sur terre, qui marque, ô combien, ce rôle d’intermédiaire qu’étaient supposés jouer les chefs de l’islam – et par extension leurs affidés, les musulmans[53].

– Arius continue de jouir d’une grande crédibilité dans certains milieux islamistes, notamment chez les Frères musulmans (FM), fondés en Égypte en 1928. Ainsi, Sayyed Qutb (1906-1966), l’un des idéologues les plus influents de cette confrérie active dans le monde entier, consacra à ce thème de longs développements, notamment dans son livre À l’ombre du Coran, finementanalysé par l’islamologue Olivier Carré, professeur à la Sorbonne. Qutb y accuse l’Église, lors du concile de Nicée, d’avoir produit une doctrine « foncièrement non monothéiste » en imposant « le dogme de la filiation éternelle divine du “Verbe” », et d’avoir « persécuté les chrétiens unitaristes, disciples d’Arius ». Sur la base de ce raisonnement, il conclut que « l’islam n’a fait que restaurer l’arianisme bafoué »[54].

Qutb en tire par ailleurs cette affirmation éloquente : « Arius est le représentant le plus valable du christianisme »[55]. C’est pourquoi, « il ne fait plus aucun doute pour Qutb que l’islam, et particulièrement l’islam des origines, est le message qui unira l’humanité et parachèvera la prophétie divine », constate le journaliste Michaël Prazan[56].

Peut-être, en définitive, serions-nous bien inspirés, comme le suggère Rémi Brague, d’éviter tout simplement le terme de « monothéisme »[57] quand nous parlons de la foi chrétienne.

[1] Et non une « théologie politique », terme dont Erik Peterson rappelle qu’il « a été introduit dans la littérature par les travaux de Carl Schmitt, Théologie politique, Munich 1922 ». Cf. Erik Peterson / Carl Schmitt, Théologie et politique, la controverse : Le monothéisme comme problème politique (tr. fr. de Der Monotheismus als politisches Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum, 1935) suivi de Catholicisme romain et forme politique (tr. fr. de Römischer Katholizismus und politische Form,1925), Cerf 2020, avec une Introduction par Bernard Bourdin. La remarque de Peterson sur Schmitt figure dans la note finale de son essai (p. 161, note 170 dans l’édition française précitée). Cf. aussi Vincent Aubin, introduction à Adieu à César ? Essais sur la théologie politique, Peuple libre 2024, p. 12 : « Il y a une théologie morale parce qu’il y a une morale chrétienne, il n’y a pas de théologie politique parce qu’il n’y a pas une politique chrétienne. Le fait d’adhérer au Christ par la foi emporte directement des exigences morales, mais non des exigences politiques ».

[2] Cf. par exemple Jean-Miguel Garrigues, La politique du meilleur possible, Mame 1994. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, Rome, 24 novembre 2002. Cardinal André Vingt-Trois, Quelle société voulons-nous ?, Pocket 2012.

[3] Selon le titre célèbre de Jacques-Bénigne Bossuet (publié en 1709). Jacques Truchet (La politique de Bossuet, Armand Colin 1966) a fait remarquer à ce propos le caractère sélectif du recours à l’Écriture dans l’œuvre de Bossuet, puisque « c’est l’Ancien Testament qui l’emporte : histoire du peuple d’Israël et Livres sapientiaux, beaucoup moins déjà les Prophètes (…). L’Évangile lui-même intervient rarement (…). L’ouvrage n’est ni contemplatif ni spéculatif, il est moral. »

[4] Paul Beauchamp, Cinquante portraits bibliques, Seuil 2000, p. 57.

[5] H. Gunkel, Die Psalmen, Göttingen 1926, p. 324. L’auteur relève les similitudes entre cette présentation de la création et celle qui est faite, dans le mythe babylonien, du combat de Marduk avant la création contre la mer primitive et les monstres marins.

[6] 1 Sm 17, 45. L’intérêt grammatical de cette étymologie est de comprendre sebā’ôt comme un génitif, ce qui est présupposé par la traduction κύριος τῶν δυνάμεων que l’on trouve dans la Septante (cf. H.-J. Zobel, art. צבאות [sebā’ôt], Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln, vol. VI (1989), col. 879-880). Mais le fait que la traduction παντοκράτωρ l’emporte sur κύριος τῶν δυνάμεων avec plus de 100 occurrences contre 18 (κύριος [θεός] σαβαωθ qui apparaît 54 fois n’étant pas une traduction, mais une simple translittération) montre que « le terme est ressenti par l’hébreu et par le grec non comme le pluriel d’un nom commun, mais comme un attribut ou un nom propre » (H. Cazelles, art. « Sabaot » in DBS, vol. X (1985), col. 1124).

[7] H. Cazelles, art. cit., col. 1126. Il faut préciser toutefois : 1. l’exception notable que constitue le livre d’Ézéchiel ; 2. le fait que l’augmentation du nombre des emplois est très nettement postexilique : « Die Häufung der Gottesbenennung gleich nach dem Exil ist auffällig » (A.S. van der Woude, « צבא — Heer » in E. Jenni et C. Westermann éd., Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, München 1978-1979, vol. II, col. 499).

[8] Cf. P. van Imschoot, « Heerscharen », in M. Haag (éd.), Bibel-Lexikon, Einsiedeln-Zürich-Köln 1951, col. 668.

[9] « Dort, wo von den Kriegen JHWHs die Rede ist, erscheint der Titel sebā’ôt nicht » (H.-J. Zobel, art. cit., col. 880).

[10] Ainsi V. Maag, cité par H.-J. Zobel, art. cit., col. 881. A.S. van der Woude prend ses distances par rapport à cette interprétation : « Gegen diese kosmologische Deutung spricht, dass die himmlischen Heerscharen (in welcher Bedeutung auch immer) im AT niemals als seba’ot, sondern immer entweder als seba hassamajim »Himmelsheer« oder (in späteren Texten) als seba’aw »seine Heere« (Ps 103,21 ; 148,2 ; masc. Plur.) bezeichnet werden » (art. cit.,col. 505).

[11] Recension de ces diverses interprétations universalistes dans H.-J. Zobel, art. cit., col. 881.

[12] On trouvera une liste des occurrences de παντοκράτωρ dans LXX chez E. Hatch & H. Redpath, A Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books), vol. II, Oxford 1897 (réimpr. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1954), p. 1053-1054.

[13] J.N.D. Kelly, « I believe in God the Father almighty », in Early Christian Creeds, London 1950, rév. 1960, p. 132-139.

[14] J.N.D. Kelly, op. cit., p. 137 et 139. En ce qui concerne le NT, Kelly remarque en outre que cette souveraineté divine se manifeste éminemment dans la résurrection du Christ.

[15] Voir par exemple 21, 22 : « de temple, je n’en vis point [dans la ville], car le Seigneur Dieu Pantocrator est son temple, ainsi que l’Agneau ».

[16] Le mot παντοκρατορία, absent de la Bible, est tardif, mais attesté dans la littérature patristique : cf. Pseudo-Athanase, Disp. 37, PG 28, 488 C et Didyme Trin. 3, 2, PG 39, 789 D (G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexikon, Oxford 1961, 1005).

[17] Dial. 139, 4 : … ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν τοῦ παντοκράτορος πατρὸς δύναμιν δοθεῖσαν αὐτῷ παρεγένετο, εἰς φιλίαν καὶ εὐλογίαν καὶ μετάνοιαν καὶ συνοικίαν καλῶν…

[18] Noët 6, p. 245, 8-19 (traduction légèrement modifiée) : Καλῶς εἶπεν παντοκράτορα χριστόν, τοῦτο γὰρ εἶπεν ὅπερ καὶ αὐτὸς μαρτυρήσει ὁ χριστός, μαρτυρῶν γὰρ χριστὸς ἔφη « Πάντα μοι παραδέδοται παρὰ τοῦ πατρός », καὶ παντοκράτωρ παρὰ πατρὸς κατεστάθη χριστός.

[19] Noët 6, p. 245, 19…, p. 247, 3 : Εἰ οὖν πάντα ὑποτέτακται αὐτῷ ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος, πάντων κρατεῖ, αὐτοῦ δὲ ὁ πατήρ, ἵνα ἐν πᾶσιν εἷς θεὸς φανῇ, ᾧ τὰ πάντα ὑποτάσσεται ἅμα χριστῷ, ᾧ τὰ πάντα πατὴρ ὑπέταξε παρὲξ ἑαυτοῦ.

[20] Le monarchianisme « modaliste » est ainsi appelé par opposition au monarchianisme « dynamique » de nature plutôt adoptianiste (Théodote de Byzance, dit le Corroyeur, excommunié par le pape Victor ; le second Théodote ; Artémon, dont Paul de Samosate fut considéré comme un disciple). Ses représentants les plus connus sont Noët, Épigone, Cléomène, Praxéas et Sabellius. « Alors que le monarchianisme dynamique représente une tendance qu’on pourrait appeler rationaliste, s’appuyant sur la logique grecque, celui-ci paraît plutôt être la réaction spontanée de la foi chrétienne qui croit « en un seul Dieu le Père » » (P.-Th. Camelot, « Monarchianisme », in Catholicisme IX, 1982, p. 537).

[21] Aduersus Praxean 17, 1-4 : 1. Facilius existimauerunt Patrem in Filii nomine egisse quam Filius in Patris, dicente ipso Domino : « Ego veni in Patris mei nomine », item ad ipsum Patrem : « Nomen tuum manifestaui hominibus », concidente etiam scriptura : « Benedictus qui uenit in nomine Domini », utique Filius in Patris nomine.

2. « Sed nomen Patris : Deus omnipotens, <Altissimus,> Dominus uirtutum, Rex Israelis, Qui est ». Quatenus ita scripturae docent, haec dicimus et in Filium competisse et in his Filium uenisse et in his semper egisse et sic ea in se hominibus manifestasse.

3. « Omnia, inquit, Patris mea sunt ». Cur non et nomina ? Cum ergo legis « Deum omnipotentem » et « Altissimum » et « Deum uirtutum » et « Regem Israelis » et « Qui est », uide, ne per haec Filius etiam demonstretur, suo iure « Deus <omnipotens> » qua sermo Dei omnipotentis quaque omnium accepit potestatem, « Altissimus », qua dextera Dei exaltatus sicut Petrus in Actis contionatur, « Dominus uirtutum » quia omnia subiecta sunt illi a Patre, « Rex Israelis » quia illi proprie excidit sors gentis istius, item « Qui est », quoniam multi filii dicuntur et non sunt.

4. Si autem uolunt et Christi nomen Patris esse, audient suo loco. Interim hic mihi promptum sit responsum aduersus id quod et de Apocalypsi Ioannis proferunt : « Ego Dominus, qui est et qui fuit et <qui> uenit, omnipotens », et sicubi alibi Dei omnipotentis appellationem non putant etiam Filio conuenire : quasi qui uenturus sit, <non sit> omnipotens cum et Filius omnipotentis tam omnipotens sit [Dei Filius] quam Deus Dei Filius.

[22] Prax 3, 2 : …Monarchiam nihil aliud significare scio quam singulare et unicum imperium ; non tamen praescribere monarchiam ideo, quia unius sit, eum, cuius sit, aut Filium non habere aut ipsum se sibi filium fecisse aut monarchiam suam non per quos uelit administrare.

[23] Jean-Pierre Batut, Pantocrator. « Dieu le Père tout-puissant » dans la théologie prénicéenne, Institut d’Études augustiniennes, Paris 2009, p. 336. Il semble que Peterson affirme cela parce qu’il considère « impossible » une « théorie de la Trinité sur le modèle du droit politique » (p. 120) et qu’il pense que telle est la thérorie de Tertullien, parce que ce dernier raisonne en « juriste » (p. 108, repris p. 120). Mais la question est de savoir si chez Tertullien c’est vraiment le droit politique qui est au point de départ de la pensée, ou si ses affirmations ne sont pas bien plutôt une conséquence de sa foi trinitaire.

[24] Erik Peterson, « Le monothéisme comme problème politique » dans Erik Peterson / Carl Schmitt, Théologie et politique. La controverse, Cerf 2020, p. 119.

[25] Erik Peterson, « Le monothéisme », op. cit., 154.

[26] Cf. PA I, 4, 3-5.

[27] PA I, 4, 4 (SC 252, p. 170) – traduction de M. Harl.

[28] La traduction de M. Harl (« en cela je suis glorifié ») est indéfendable.

[29] PA I, 2, 10, 2e partie.

[30] Pour cette phrase difficile, les traductions divergent complètement selon qu’on réfère omnipotens à deus (Crouzel) ou à sapientia (Harl).

[31] Yves Labbé, « Erik Peterson, Le monothéisme: un problème politique et autres traités, trad. de l’allemand par A.-S. Astrup, préf. de B. Bourdin, Paris, Bayard 2007, 219 p. », dans Revue des sciences religieuses [En ligne], 82/4 | 2008, mis en ligne le 06 octobre 2014, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/rsr/1066 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.1066

[32] Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis, München 1968, tr. fr. Foi chrétienne hier et aujourd’hui, Mame 1976, p. 102 s.

[33] J. Ratzinger, op. cit., p. 104.

[34] Ibidem.

[35] Op. cit., p. 105.

[36] Contre Celse, VIII, 69 (SC 150, p. 335).

[37] Contre Celse VIII, 72 (SC 150, p. 341-343).

[38] Erik Peterson, Le monothéisme comme problème politique, dans op. cit., p. 144.

[39] Op. cit., p. 137.

[40] Op. cit., p. 141.

[41] Op. cit.,p. 138. Voir en particulier les longues notes 134 et 135.

[42] Il le fera cependant à la fin de son étude : « C’est finalement un intérêt politique urgent qui poussa l’empereur tout d’abord du côté des ariens (…). La doctrine orthodoxe de la Trinité menaçait en effet la théologie politique de l’Imperium Romanum » (p. 156).

[43] Op. cit.,p. 140.

[44] Op. cit., p. 151.

[45] Henri-Irénée Marrou, Saint Augustin et l’augustinisme, coll. « Maîtres spirituels », Seuil 1955, p. 7.

[46] Ibidem.

[47] Erik Peterson / Carl Schmitt, Théologie et politique, la controverse, op. cit., Introduction, p. 17.

[48] Michel Rouche, Clovis, Fayard 1996, p. 72.

[49] Op. cit., p. 265-266.

[50] J. Ratzinger, op. cit., p. 106.

[51] Cf. Le Coran des historiens I : « Études sur le contexte et la genèse du Coran », en particulier Jan M. F. Van Reeth, « Les courants « judéo-chrétiens » et chrétiens orientaux de l’Antiquité tardive », p. 427-460. Pour tout ce qui suit, je remercie Mme Annie Laurent et ses très utiles « petites feuilles vertes », en particulier la PFV n° 96.

[52] Cf. Patricia Crone, Hagarism, Cambridge University Press 1977, p. 5.

[53] Cf. Patricia Crone, God’s Caliph [Le calife de Dieu], Cambridge University Press 1986.

[54] Olivier Carré, Le Coran des islamistes, Cerf 2021, p. 124.

[55] Cité par Alfred Havenith, Les Arabes chrétiens nomades au temps de Mohammed, Centre d’histoire des religions, Louvain-la-Neuve 1988, p. 50.

[56] Michaël Prazan, Frères musulmans. Enquête sur la dernière idéologie totalitaire, Grasset, 2014, p. 97.

[57] Rémi Brague, Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres, coll. « Champs essais », Flammarion 2008, p. 90.